Von Dr. Johannes Großewinkelmann

Vor einigen Jahren kam eine Besucherin zu mir und überreichte eine Sauciere (Soßenschüssel) mit dem Hinweis, dieses Geschirr sei aus der ehemaligen Werksküche des Erzbergwerks Rammelsberg. Sie sei mit ihrer Familie nach 1945 als Flüchtlingskind nach Goslar gekommen und habe zunächst in den ehemaligen Zwangsarbeiterbaracken unterhalb des Staudamms des Herzberger Teichs gewohnt. Da ihre Familie auf ihrer Flucht nur wenige Dinge mitnehmen konnte, habe der damalige Bergwerksdirektor Emil Kraume ihnen Geschirr und Besteck aus der Werksküche des Bergwerks als Erstausstattung gegeben. Sie habe diese Erstausstattung über Jahrzehnte aufbewahrt, weil es Erinnerungsstücke an schwere Jahre waren. Nun wollte sie sich davon trennen.

Ich nahm die Sauciere in die Hand und drehte sie um, weil ich auf der Unterseite den Stempel des NS-Amtes `Schönheit der Arbeit´ vermutete. Als ich der Besucherin diesen Stempel mit dem Hakenkreuz in einem Zahnrad zeigte, erschrak sie förmlich. Das habe sie all die Jahre nicht bemerkt und sie würde das „Nazi-Porzellan“ auch zurücknehmen, wenn ich es auf Grund seiner Vergangenheit nicht nehmen möchte. In diesem Augenblick wurde mir klar, dass in diesem Objekt die persönliche Lebensgeschichte der Besucherin auf einzigartige Weise mit der politischen Geschichte Deutschlands vor und nach dem Zweiten Weltkrieg verbunden ist. Flüchtlinge, die durch den von der Nazi-Diktatur ausgelösten brutalsten Krieg des 20. Jahrhunderts ihre Heimat verlieren, bekommen von einem nicht unerheblich am Gedeihen der nationalsozialistischen Wirtschaft beteiligten Bergwerksdirektor Geschirr ausgehändigt, welches von einem nationalsozialistischen Amt entwickelt wurde, um die menschenverachtende politische Doktrin dieses Systems in alle Bereiche des menschlichen Lebens zu transportieren.

Abb. 1 + 2: Unverkennbar ist der Slogan „Modell des Amtes Schönheit der Arbeit“ auf der Bodenmarke der Sauciere aus der Werksküche des Erzbergwerks Rammelsberg aus den 1940er Jahren zu erkennen. Auch das von einem Zahnrad umrundete Hakenkreuz fällt auf. Direkt darunter befindet sich die Fabrikmarke Hutschenreuther und der Herstellungsort Selb. Der Stempel des Erzbergwerks befindet sich an der Soßentasse.

Foto: Johannes Großewinkelmann, Weltkulturerbe Rammelsberg

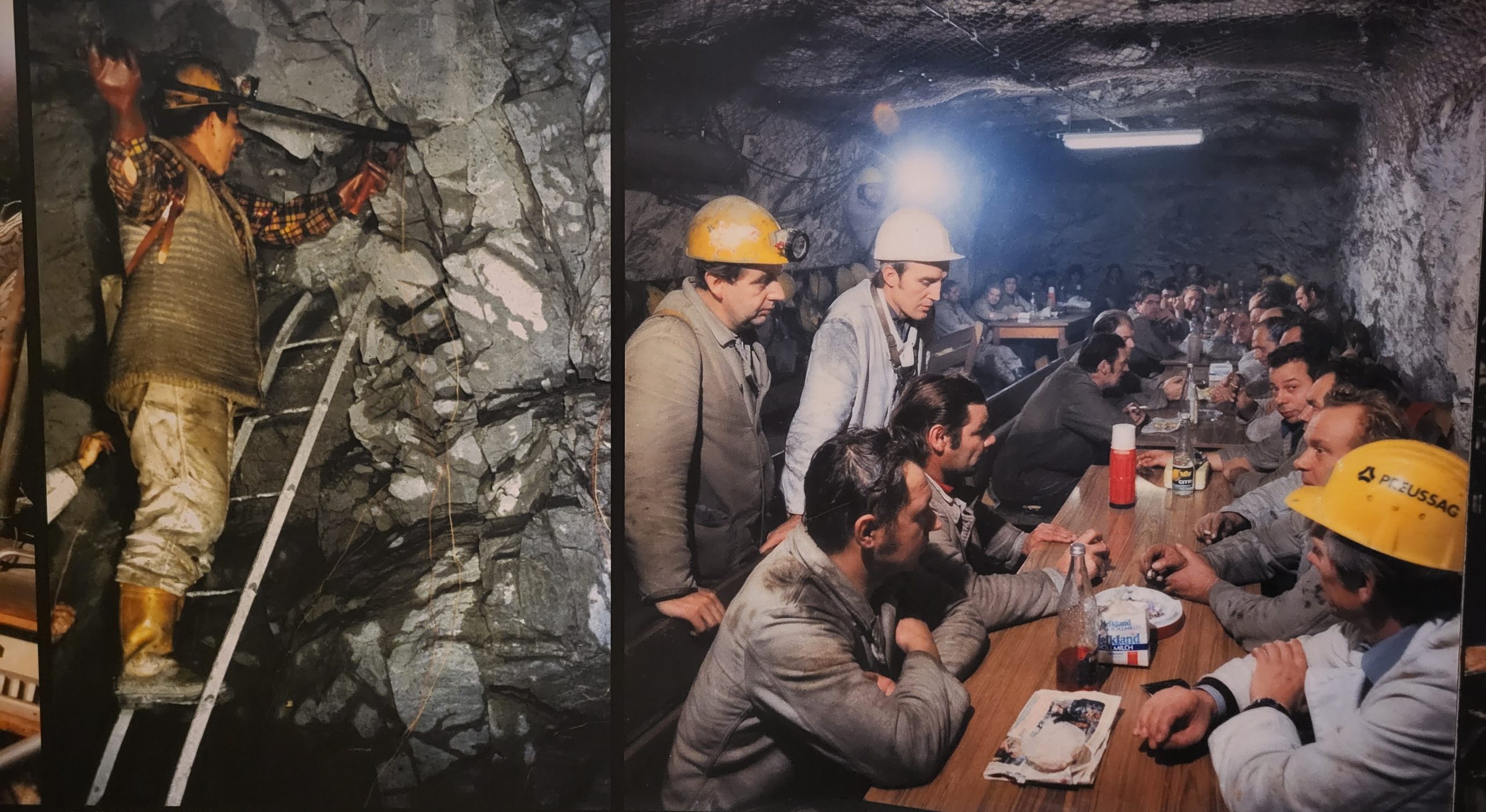

Wie hat das „Amt Schönheit der Arbeit“ gearbeitet ? Schon kurz nach der nationalsozialistischen Machtübernahme wurden Anfang Mai 1933 die Gewerkschaften im Deutschen Reich zerschlagen. Die Arbeiterschaft sollte auf die nationalsozialistische Ideologie eingeschworen werden und dazu wurde am 10. Mai 1933 die Deutsche Arbeitsfront (DAF) gegründet. Das erklärte Ziel der DAF war die „Bildung einer wirklichen Volks- und Leistungsgemeinschaft, die dem Klassenkampfgedanken abgeschworen hat.“[1] Die zwangsweise Mitgliedschaft aller in einem Arbeitsverhältnis stehenden Deutschen machte die DAF zur größten Massenorganisation des NS-Staates mit 1942 25 Millionen Mitgliedern. Die DAF war streng nach dem Führerprinzip von oben nach unten organisiert. An der Spitze der Organisation stand der Reichsleiter Robert Ley. Die Hauptanliegen der DAF waren der soziale Frieden, die innerbetriebliche Ordnung und die Steigerung der Leistungsbereitschaft der Arbeiterschaft, um eine gesteigerte Produktivität für die auf einen Angriffskrieg ausgerichtete Rüstungswirtschaft zu erreichen. Die DAF trug damit ganz entscheidend mit Hilfe der menschenverachtenden NS-Ideologie zur Disziplinierung und Kontrolle der arbeitenden Bevölkerung bei. Die Aktivitäten der DAF waren dabei nicht nur auf das innerbetriebliche Arbeitsleben ausgerichtet, sondern griffen intensiv auf die Freizeit der sogenannten `Volksgenossen´ zu.

Zu den populärsten und erfolgreichsten Instrumenten zur Kontrolle und ideologischen Durchdringung der Freizeit gehörte die DAF-Unterorganisation `Kraft durch Freude´ (KdF). Die KdF-Organisation bot zahlreiche Freizeitveranstaltungen, beispielsweise Gymnastikkurse, Schwimmlehrgänge, Schachtuniere, Konzerte und politische Schulungen an. Größter und vermutlich populärster Geschäftsbereich der KdF-Organisation bildete die Veranstaltung von Ausflügen und Reisen im In- und Ausland. Die größten KdF-Bauprojekte waren die Errichtung des Seebades Prora auf der Insel Rügen und die Anlage einer Automobilfabrik mit dazugehöriger Mustersiedlung, der Stadt des `KdF-Wagens´, heute Wolfsburg mit dem VW-Werk.

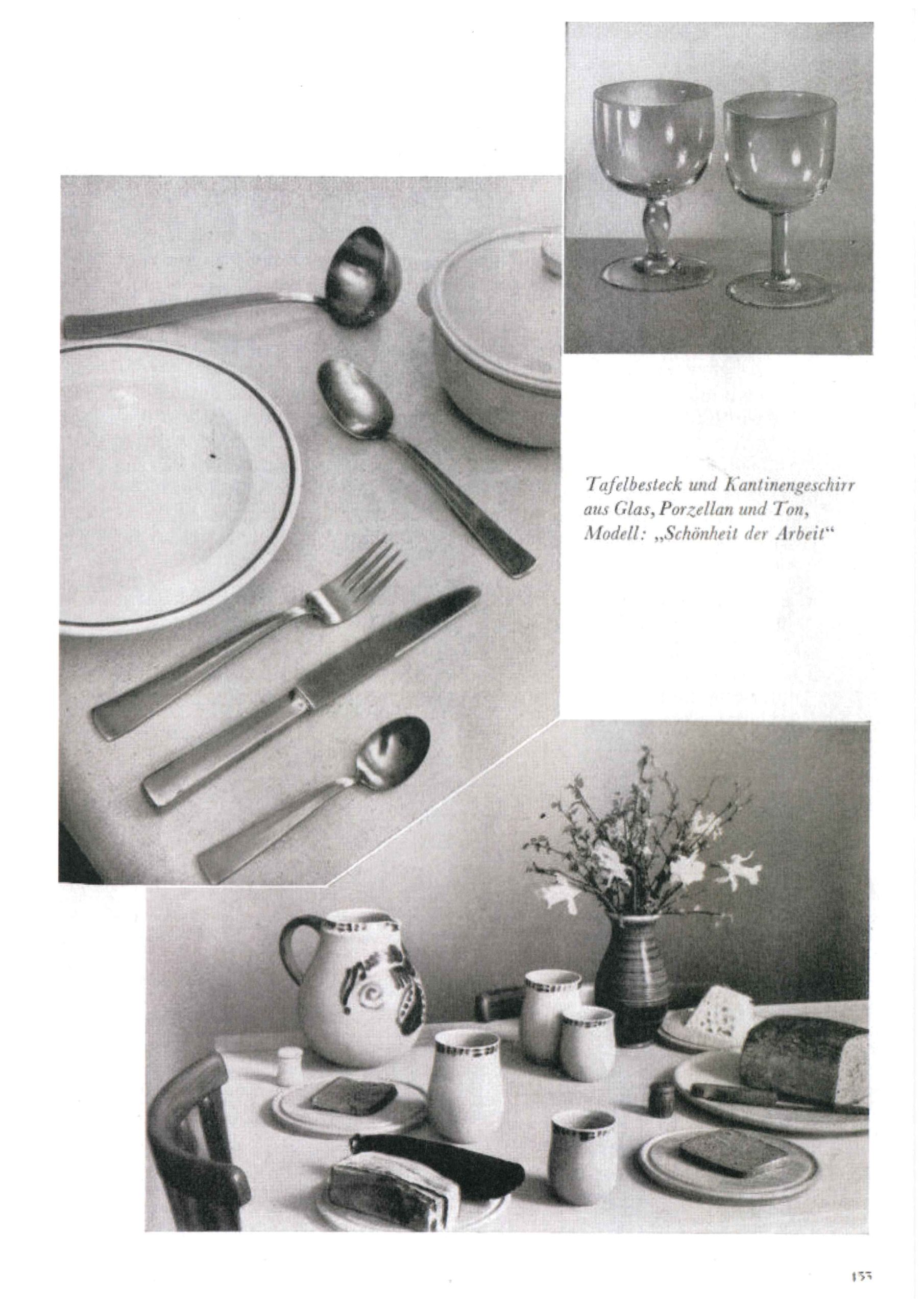

Innerhalb der KdF-Organisation war das `Amt Schönheit der Arbeit´ ein Geschäftsbereich, der mit Hilfe der Aus- und Umgestaltung von Industriebetrieben unter neuesten arbeitspsychologischen, ästhetischen, sicherheitstechnischen und hygienischen Gesichtspunkten Werkskantinen, Aufenthaltsräume, Waschräume, Duschen, Sportanlagen und Grünanlagen auf dem Werksgelände einrichten sollte. „Natürliche Beleuchtung, geringe Lärmbelästigung und ausreichende Belüftung sollen Maßstäbe für den Umbau von Arbeitsplätzen sein. Bei der Raumgestaltung und –ausstattung ist das Amt `Schönheit der Arbeit´ selbst bei der Lösung von Detailfragen beteiligt: Von der Form des Essgeschirrs in der Kantine über das Wandbildprogramm in den Aufenthaltsräumen, der Auswahl von im Werk aufzustellenden Bildhauerarbeiten, der Ausformung von Glasmalereien, schmiedeeisernen Schmuck, Mosaiken oder auch Holzintarsien bis hin zur Ausschmückung des Arbeitsplatzes mit Blumentöpfen.“ [2]

Abb. 3: Beflaggung über dem Eingang zur Lohnhalle des Erzbergwerks Rammelsberg, 1940. Links ist die Fahne der Deutschen Arbeitsfront (DAF) eingesteckt. In der Mitte befindet sich eine Büste von Adolf Hitler. Rechts ist die Betriebsfahne der PREUSSAG, der Betreiberin des Erzbergwerks Rammelsberg, in dem Fahnenhalter gesteckt.

Foto: Sammlung Weltkulturerbe Rammelsberg.

Die Gestaltungsvorgaben des Amtes `Schönheit der Arbeit´ wandeln sich noch vor dem Zweiten Weltkrieg von völkischen Vorstellungen, nach denen auch das Wandbild in der Lohnhalle des Erzbergwerks Rammelsberg gestaltet ist, hin zu funktionalistischen Designentwürfen, z.B. beim Geschirr für Werksküchen.[3]

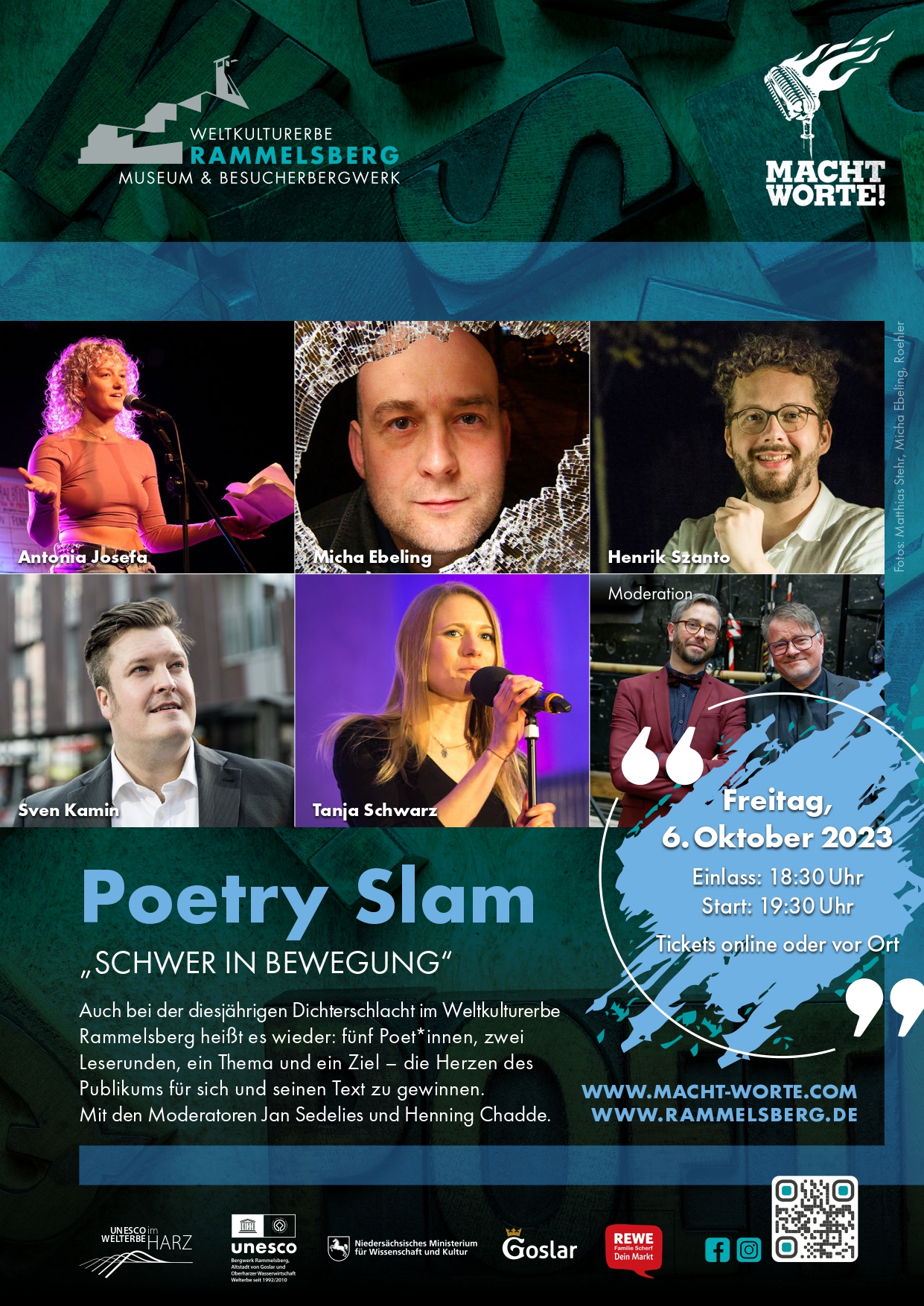

Das schlichte, funktionale und massentaugliche Kantinengeschirr, welches auch in der Werksküche des Erzbergwerks Rammelsberg verwendet wurde, sollte der ästhetischen Verbesserung der Arbeitswelt dienen. Dieses Modell, `Schönheit der Arbeit I´ genannt, entwarf der Designer Heinrich Löffelhardt.[4]

Abb. 4: Zum Geschirr Modell `Schönheit der Arbeit´ gehörte Kantinengeschirr aus Porzellan, Glas und Ton.

Bildquelle: Das Taschenbuch Schönheit der Arbeit: Zusammengestellt von Anatol von Hübbenet, Abteilungsleiter im Reichsamt „Schönheit der Arbeit“. Mit einem Geleitwort des Reichsamtsleiters Prof. Albert Speer, Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt, Berlin 1938, S. 153.

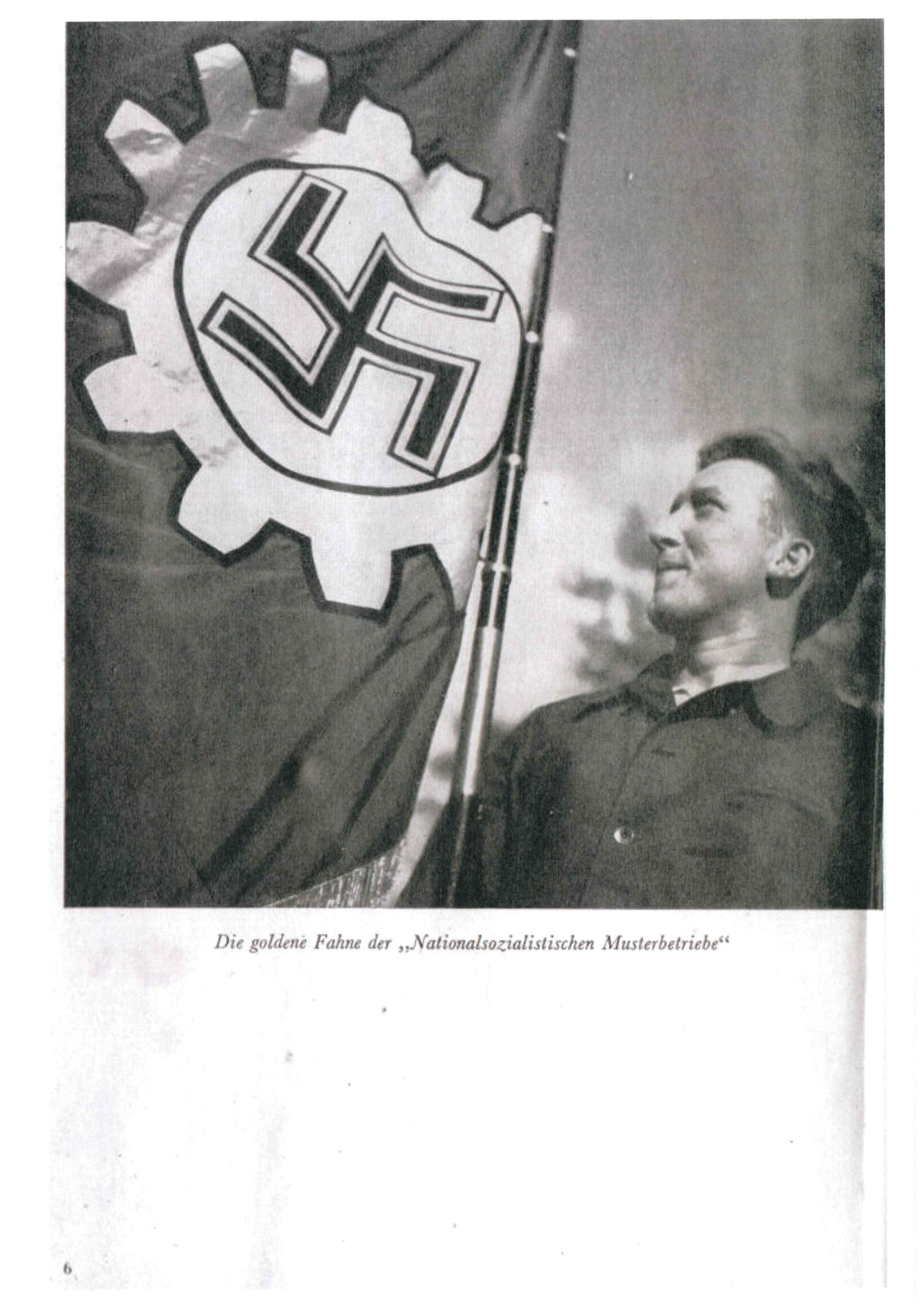

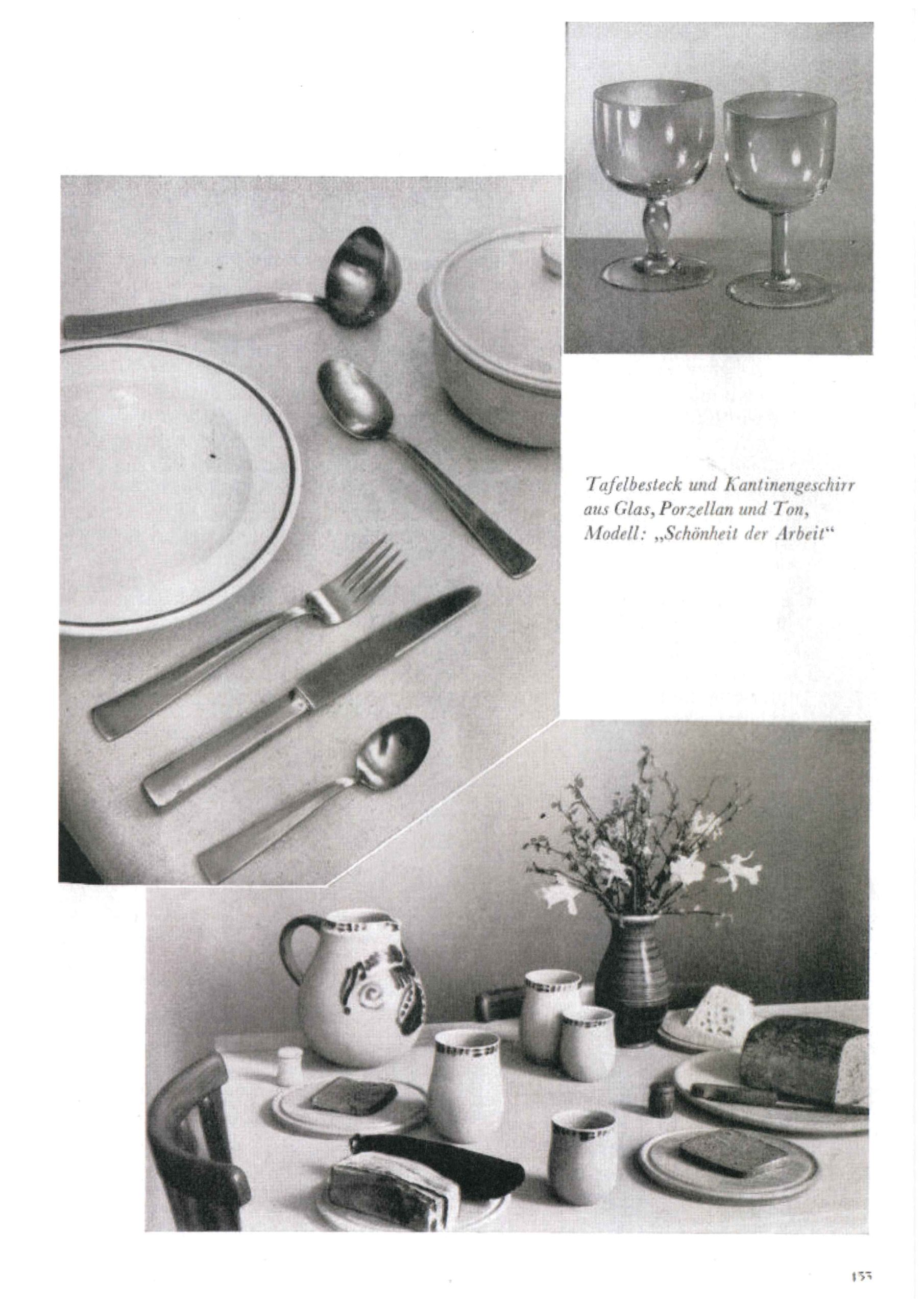

Mit dem ab 1936 von der DAF initiierten `Leistungskampf der deutschen Betriebe´ wurden Unternehmen zur Umsetzung der Gestaltungsvorschläge des Amtes `Schönheit der Arbeit´ angehalten. Wer die Vorgaben des Amtes vorbildlich umsetzte, erhielt vom Führer Adolf Hitler die Auszeichnung als `nationalsozialistischer Musterbetrieb´ verliehen und durfte die `Goldene Fahne der DAF´ führen.

Abb. 5: Die `Goldene Fahne der DAF´ durfte vor Unternehmen, die als `Nationalsozialistische Musterbetriebe´ ausgezeichnet waren, wehen.

Bildquelle: Das Taschenbuch Schönheit der Arbeit: Zusammengestellt von Anatol von Hübbenet, Abteilungsleiter im Reichsamt „Schönheit der Arbeit“. Mit einem Geleitwort des Reichsamtsleiters Prof. Albert Speer, Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt, Berlin 1938, S. 6.

Das Amt `Schönheit der Arbeit´ regte Verbesserungsprojekte in Betrieben nur an, stellte Kontakte zu politisch genehmen Künstlern oder Architekten her und begleitete Umbaumaßnahmen. Die Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen trugen die Unternehmen selbst.

Letztendlich dienten auch die Maßnahmen im Sinne des Amtes `Schönheit der Arbeit´ bis hin zur Gestaltung des Kantinengeschirrs der Förderung der Leistungskraft der Arbeiterinnen und Arbeiter. Nach Maßgabe der arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Weimarer Republik erkannten die NS-Ideologen, dass eine zufriedene und gesunde Belegschaft, die sich mit dem Betrieb identifiziert und mit ästhetisch anspruchsvoll gestalteten Dingen am Arbeitsplatz und in der Kantine arbeiten bzw. essen darf, höhere Leistungen erbringt und damit die Rüstungswirtschaft für den geplanten Angriffs- und Expansionskrieg unterstützt.

[1] Zitiert nach: Kai Gurski: Schlägel, Eisen und Hakenkreuz. Das Thema Bergbau im Werk des Malers Karl Reinecke-Altenau. Anhangsband zur Dissertation, Braunschweig 2008,S. 310.

[2] Gurski: Schlägel, Eisen und Hakenkreuz, S. 314f.

[3] Vgl. Kai Gurski: „Schönheit der Arbeit“. Der Künstler Karl Reinecke-Altenau am Rammelsberg, Goslar 2011.

[4] Vgl. Porzellan der Serie „Modell des Amtes Schönheit der Arbeit“. http://www.tempelhofer-unfreiheit.de/de/porzellan-der-serie-modell-schoenheit-der-arbeit (letzter Aufruf: 5.09.2016).